仕事で求められるビジネスコミュニケーション能力は、人事評価の8割に影響を及ぼすと言われています。

しかし一方で、「結局はセンスや才能だよね」と多くの人が諦めている分野でもあります。どのように鍛えればよいのか、具体的な方法が分からないという方も多いかもしれません。

そこで今回は、コミュトレの教育理論と10,000人の受講データをもとに、究極の3ステップをご紹介します。

最短でトーク力を鍛えたい人には「コミュトレのリレーションシップコース」がおすすめです。リレーションシップコースは職場の人間関係を良好にすることを目標としたコースです。

現在、コミュトレでは無料診断セミナーを実施しています。無料診断セミナーに参加するだけで、自分の強みや課題が理解できるコミュ力診断結果を受け取れます。

少しでも気になる方は、下記のリンクから今すぐ申し込みましょう。

コミュトレは、 10万人のビジネスパーソンのデータ から、仕事で必要なスキルを特定。リアルな実務シーンを想定したトレーニング環境を実現させた、 実践型のビジネススキルスクール です。

目次

コミュニケーション能力とは?

コミュニケーション能力とは、「自己統制スキル」や「表現力スキル」「解読力スキル」「自己主張スキル」など、複数のスキルが組み合わさった能力です。

上記のスキルを1つ1つ鍛えることで、コミュニケーション能力は向上します。

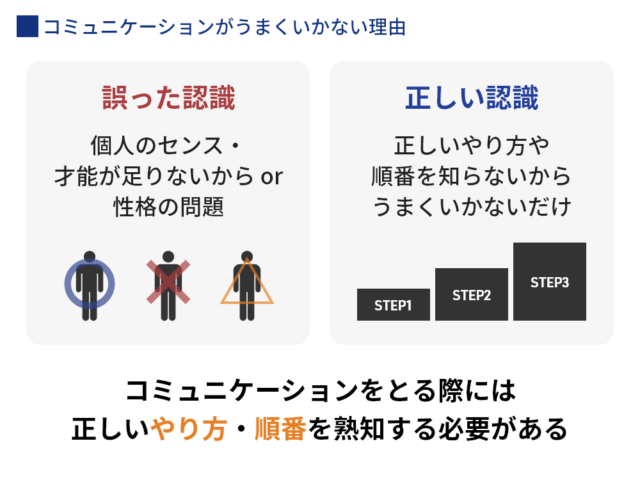

「コミュニケーション能力とは面白く話すセンス・才能だ」と、間違って捉えているために、どのように鍛えれば良いのか分かっていない方は多いでしょう。

本記事を最後まで読み進め、コミュニケーション能力の正しいトレーニング方法を学んでください。

コミュニケーション能力を鍛える究極の3ステップ

本章では、コミュニケーション能力を鍛える3ステップを紹介します。

- ステップ1:正しい順番を熟知する

- ステップ2:技能を磨く

- ステップ3:考え方を磨く

練習の際のポイントもあわせて解説しているので、ぜひトレーニングの参考にしてください。

ステップ1 :正しい順番を熟知する

コミュニケーションには「あるべき正しい順番」が存在する、と聞いたらあなたは驚くでしょうか。

多くの人は、「コミュニケーションがうまくいかなくなる理由は、センス才能が足らないから」と考えています。

しかし、コミュニケーションがうまくいかない本当の理由は、「順番」が間違っているからなのです。

世の中の出来事は、「順番」によって結果が180度変わります。

例えば、楽しみにしていた映画のオチを最初に知ってしまったら、知る前と同じように楽しめるでしょうか?

まだ十分に信頼関係ができていない相手から営業をかけられたら、素直に聞いてみようと思えるでしょうか?

オチを知ることや、営業をかけられること自体は、決してマイナスではありません。

しかし、最初から観ることなくオチを知ってしまう、あるいは信頼関係ができていないのに営業されてしまうと、不快な気持ちを抱くでしょう。

つまり、正しい結果を得るためには、順番が重要なのです。これはビジネスコミュニケーションにおいても全く同じです。

どれほどセンスや才能に溢れていても、コミュニケーションの順番を間違えてしまうと、正しく伝えられなくなります。

コミュトレは創業以来、のべ1万以上の受講生を見てきましたが、これは揺るぎない事実です。

まずは成功するコミュニケーションの正しい順番を知りましょう。

コミュニケーションの順番は、考えるよりまず暗記する

コミュニケーションの順番について学習する方法は非常にシンプルです。あれこれ考え込むのではなく、暗記する。これで十分です!

例えば、以下の勉強と同じように考えましょう。

- かけ算の計算をするときに、「九九」を暗唱する

- 運転技術を学ぶときに、交通標識とその意味を覚える

- 歴史の勉強をするときに、年号と出来事を覚える

以下のテクニックを覚えると、コミュニケーションの順番も暗記できます。

- 上司に対する報告の型を覚える

- 同僚との雑談で使う4種類の質問を覚える

- 会議で発言するときの型を覚える

覚えるときは、一度で全てを覚えるのは不可能なので、何度も復習してください。

そのうえで、次の「技能を磨く」に移りましょう。

ステップ2 :技能を磨く

コミュニケーションの順番を暗記したら、次は技能を磨きます。

技能とは、「頭と身体の動かし方」です。

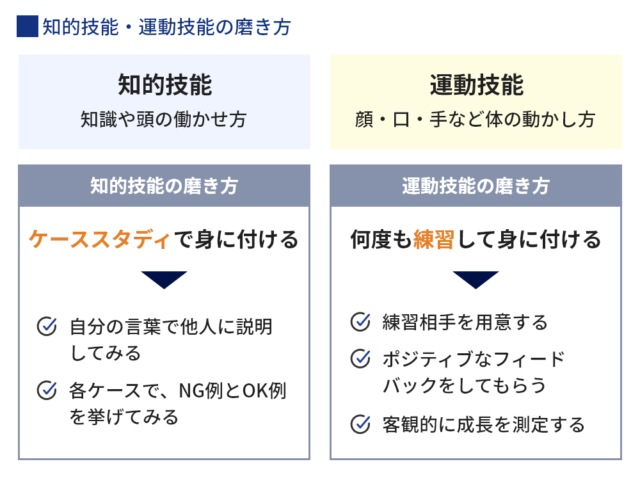

教育学の観点から言うと、技能には大きく2つあります。

- 知的技能(頭の働かせ方)

- 運動技能(顔・口・手・声など、身体の動かし方)

実際のコミュニケーションでは、両方使って会話を進めていきます。

知的技能は、ケーススタディで身につける

「知的技能」とは、知識と違って単に覚えるだけではなく、状況ごとに応用させていくものです。

「知識」と「技能」の2つの単語がくっついた、いわば「頭のなかで行われる運動」というイメージです。

知的技能を身につけると、いわゆる「使い方のコツ」が分かります。

知的技能は、コミュニケーションにおいて、以下のことに役立つでしょう。

- 上司に対する報告の型を使って、報告内容をまとめる

- 同僚との雑談で、覚えた4種類の質問を適切なタイミングで相手に振る

- 会議で発言するときの型を使って、発言内容をまとめる

知的技能の特徴は「別の状況に適用する」ことにあります。

本や教科書に書いてある知識をノートに書き写して、何度も見返すだけでは効果は見込めません。

- 自分の言葉で「つまり、〇〇ということ」と言い換える

- 自分の言葉で人に説明してみる(効果大です!)

- どんなNG例とOK例が考えられるかを挙げる

- 似たような知識はないか、反対の知識はないかを探す

上記のような知識を多面的に使ってみることがポイントです。

しかし、「そんなの、めんどくさい!!」と考える方も多いでしょう。

その場合は、ケーススタディを解くのが早いです。

ケーススタディとは、「この場合、あなたならどうする?」というお題に対して、知識を応用させながら答えを考えるものです。

コミュトレでは、web講義・確認テストを使ってケーススタディに取り組んでいただいています。

知的技能を磨く!コミュトレ流Web講義

web講義とは、オンラインで知識を学ぶ10分程度の動画です。

各コースとも、実践トレーニングを行う前にweb講義を用いて頭を整理していただいています。

【自宅学習編】コミュトレ学習の進め方とは?

【web講義受講者の声】web講義を受講してよかったことは3点ありました!まず1つは、毎朝のモチベーションアップにつながったことです。私は毎朝10分時間を確保し、コツコツ1本ずつweb講義を見ていきました。毎回、仕事のヒントを2~3つもらえるので「よし、今日の仕事でやってみよう」と役立ったことと、インストラクターの方の明るい雰囲気やポジティブな言葉によって、私も朝から前向きな気持ちになることができました。2つめは、やり方を知ることで、安心して、少しずつ実践できたことです。コミュトレでは「手順」という形で、伝え方の型や提案の型など、明確に実践しやすいようにweb講義で解説されます。私はそれをスマホに書き入れておき、職場で少しずつ使うようにしていきました。特に、報連相の型は、私にとって「お守り」のような存在となり、厳しい上司に対しても落ち着いてできるようになったことは大きかったです。3つめは、職場の人たちの上手なところに気づくことが増え、吸収するスピードが上がったことです。コミュトレを受講する前までは、会議に出ても、「課長はプレゼンうまいな~」とか「○○さんの意見っていつもすごいな~」としか思っていませんでした。しかし、web講義を受けて、一番変わったことは、コミュニケーションスキルの高い人たちは、ちゃんとポイントを押さえて、やっていることです。コミュニケーションを漠然と捉えるのではなく、メカニズムを知ることで、うまい人たちがなぜわかりやすいのか、説得力があるのかが、わかってくるのです!ですから、日々の業務の中で、うまい人たちのスキルを真似ることができるようになりました。上司からも、「最近、会議での発言が増えたね」と褒めていただけて、とっても嬉しかったです^^

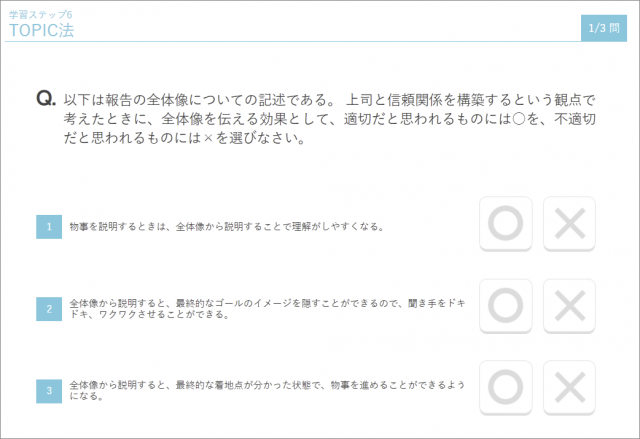

ケーススタディ例1:自分の言葉で知識を説明する

「上司と信頼関係を構築する Aコース」より抜粋しました。

報告するときに使う「全体像を話す」というノウハウについて、その効果を「適切に説明している」「不適切な説明である」と区別していきます。

以下の問題に正しく答えられていれば、自分の中で説明ができたことになり、理解が深まります。

ケーススタディ例2:例を挙げる

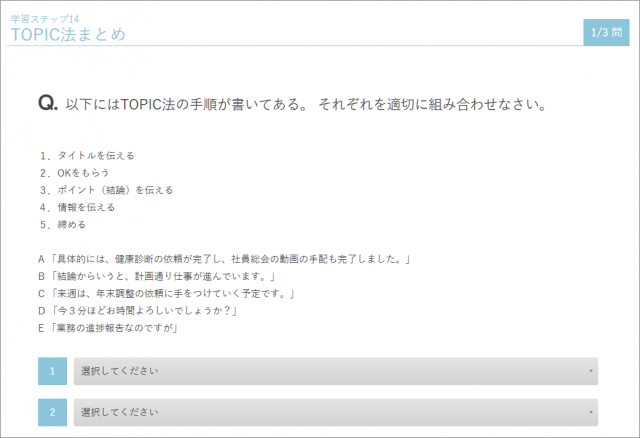

こちらも「上司と信頼関係を構築する Aコース」より抜粋しました。

報告するときに使う型として、コミュトレでは「TOPIC法」という方法をお伝えしています。

以下の問題では、TOPIC法を正しく使うため、具体的な使い方を正しく挙げられるかが問われています。

正しく答えられるようになると、報告内容をTOPIC法にうまく当てはめて報告できるでしょう。

今挙げたものは、知的技能を練習するひとつの例です。

知的技能は、知識に比べて学習方法は少し複雑になります。しかし、その分とても実践的です。

是非チャレンジしてみてください。

運動技能は、何度も練習して身につける

運動技能は、一言で言うと身体の動かし方です。

スポーツでいえば「シュートやドリブル、バッティングの仕方」などに相当します。

コミュニケーションでいえば「話すときの表情」「聞いているときのリアクションの仕方」などにあたります。

運動技能は、会話の雰囲気を左右する非常に重要な要素です。

たとえば、私たちが会話するとき、相手が無表情で聴いていたらどうでしょうか。「話しやすい」と思う人はまずいません。

反対に、笑顔で聴いてくれたら「大変話しやすい」と感じます。

今挙げた「表情」は、会話で使う運動技能の1つです。

コミュニケーションでは、社会人が必要な基本的運動技能を全18種類に特定しています。

1つ1つ、反復練習によって自分のモノにしていきましょう。

運動技能を練習するための理想的なポイント

運動技能を上達させる際は、単に場数を踏んでも、大きな効果は見込めません。

練習する際の理想的なポイントは、以下の3つです。

<運動技能を磨く3つのポイント>

1.練習相手を用意する

2.ポジティブなフィードバックを得る

3.客観的に成長を測定する

以下、一つずつみていきましょう。

◆練習のポイント1:練習相手を用意する

1つ目の「練習相手」とは、対面形式で会話のロールプレイングをするときの相手役、という意味です。コミュニケーション能力を鍛えるには、自分ひとりで練習するのではなく、必ず人を目の前に置いて練習することがとても重要です。

なぜなら、コミュニケーションが上手いかどうかは、自分ではなく相手が決めるためです。自分ひとりで話す練習をしても、話すこと自体に慣れるという意味では効果があります。しかし、その先の「相手の立場に立った会話」を目指すのであれば、練習相手はいたほうが良いでしょう。

◆練習のポイント2:ポジティブなフィードバックを得る

2つ目の「ポジティブなフィードバック」ですが、先に述べた「練習相手」は、誰でもよいわけではありません。練習する際には「出来ていないところ、足りていないこと」を指摘される方が良いように思えますが、むしろ「良かった点、出来ていた点」を積極的に発見できる方が効果的です。

私たち人間は行動をとったあとにポジティブな結果を得ると、またその行動を繰り返したくなるという習性をもっているためです。

たとえば、相手と会話していて居心地が良いと思うと、また一緒に話したいと思えるでしょう。同じように、会話の練習をしたあと「笑顔で聴いてくれて、とても話しやすかった」と言われると、また笑顔を保とうと思えます。笑顔って大事なんだという実感ももてます。

褒められるのは気恥ずかしいと感じる方も多いです。しかし、技能を身につけるためには、ポジティブなフィードバックを積極的にもらいましょう。

◆練習のポイント3:客観的に成長を測定する

3つ目の「客観的に成長を測定する」とは、具体的に、出来具合を数字で評価するという意味です。それによって、学習が効率的に進みます。

たとえば、模試を受けずにやみくもに受験勉強をするのと、模試を受けて苦手な教科や得意な教科を把握したうえで勉強するのとでは、同じ労力でも効率が圧倒的に違います。

コミュニケーション能力を向上させるときも同じです。

●せっかく会話の練習を繰り返しても、その結果どんな能力がどの程度上がったかどうかが曖昧だとどうでしょうか?次に何を頑張ればいいか迷ってしまったり、ちゃんと成長しているかどうか不安になりますよね。●逆に「練習の結果、説明力が以前と比べて30%上がったけど、リアクション力は0%のまま」などと分かったらどうでしょうか?自分の課題や成長が明確に理解できて「また頑張ろう」と思えますよね。

このように、技能を練習するときは「なんとなく上手くなったかも」という感覚的な基準だけではなく、なるべく数字を使って、客観的に実力を測定しましょう。

「練習相手がいない場合」の訓練方法

練習相手がいない場合も、日常生活の中でコミュニケーション能力を鍛える方法はあります。

コミュニケーション能力というものの性質上、人と会話することを通じた訓練は避けきれません。しかし、多少意識を変えるだけで、普段の会話が訓練の場に早変わりします。

ぜひ、こちらの記事も併せてご覧ください。

ステップ3 :考え方を磨く

最後は、「考え方」について説明します。

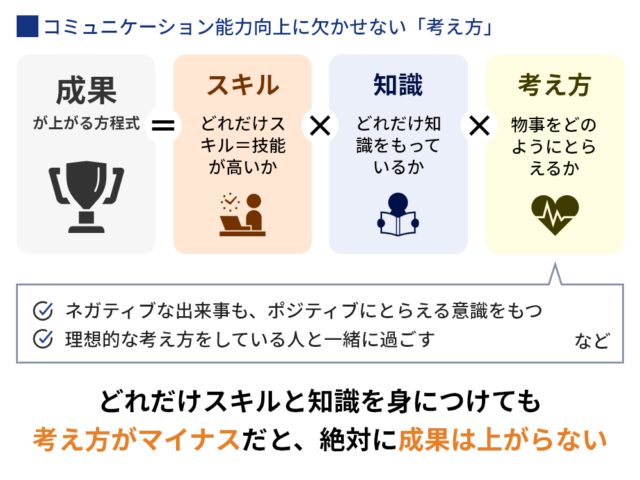

「成果の方程式」をきいたことはあるでしょうか?コミュニケーション能力に限らず、あらゆる物事の上達を目指すうえで欠かせない要素は「スキル(技能)」「知識」、そして最後に「考え方」です。

これら3つの要素は以下のような関係性です。

成果=スキル×知識×考え方

このうち、スキルと知識は経験を経るごとに蓄積されるため、伸び幅は1~100です。しかし、唯一考え方については-100~+100の伸び幅があります。

つまり、どれほどスキルと知識を身につけても、そもそも考え方がマイナスであれば、成果は絶対プラスにならない、ということです。そのように、成果に大きな影響を及ぼすのが「考え方」です。

また、ここでいう考え方とは、「物事のとらえ方」を意味します。

コップの中に水が半分入っているという事実を想像してみてください。半分入っていることは動かぬ事実です。しかし、ここから真反対の解釈が生じます。「もう半分しかない」という危機感をもつことができる一方、「まだ半分もある」という安心感をもつこともできます。

つまり、「マイナスの感情」と「プラスの感情」の分岐点は事実ではなく「とらえ方」なのです。

コミュニケーションにおいても同じです。

自分と価値観が異なる人と仕事をすることは誰にでもあります。そのやり取りを「めんどくさい」と思う人は「衝突が生まれそう」というマイナスのとらえ方をしている一方で、「面白い」と思える人は「自分の器が広がるチャンスだ」というプラスのとらえ方をします。

5年・10年経ったときに、どちらの方がより充実した人生を送っているかは、火を見るより明らかです。

では、考え方はどうやって身につけるのでしょうか。

一番理想的な身につけ方は、理想的な考え方を身につけている人たちと一緒に過ごすことです。

「朱に交われば赤くなる」ということわざの通り、一緒に過ごすうちに、自身の性格も少しずつ変化します。

以下のように、悩みに合わせて過ごす人を変えると良いでしょう。

・ポジティブなとらえ方を身につけたいのであれば、ポジティブなとらえ方をしている人と過ごす・自己中心的な考え方から脱却するには、他人の立場を思いやれる人と一緒に過ごす

理由としては、私たちが常に周囲の人から影響を受けながら成長する動物だからという点が挙げられます。

「あなたはいつもドジね」と言われ続けてきた人は、「自分はドジなんだ」と思うようになります。

反対に、いつも前向きでポジティブな言葉をかける人たちの集団に所属していると、自然と考えや発言も前向きになるでしょう。

コミュニケーションをとるための正しい考え方を身につけたい方は、既に身につけている人と一緒にいる時間を増やすのが理想的です。

⇒自分の強みと課題を把握しませんか?【まずは無料診断セミナーに参加する】

仕事で明日から実践できるコミュニケーション能力を鍛える方法10選

本章では、より簡単に取り組める練習方法を紹介します。

- 積極的に挨拶をする

- 相手に感謝の気持ちを伝える

- 結論から話すことを意識する

- 例えを使って話す

- 話しのスピードや抑揚にも意識を向ける

- きちんとリアクションをとる

- 相手の話をきちんと傾聴する

- 相手の気持ちに立って話す

- 日頃からコミュニケーションを意識する

- ミラーリングやパラフレーズを活用する

最後まで読み進め、ぜひ実行してみてください。

積極的に挨拶をする

挨拶はコミュニケーションの基本です。挨拶をするだけでも、コミュニケーション能力は鍛えられます。

職場の人や初対面の人の印象を良くする効果もあるので、ぜひ積極的に行ってください。

また、いつもより大きな声や笑顔で挨拶をすると、会話のきっかけにもなります。スムーズなコミュニケーションがとれるでしょう。

相手に感謝の気持ちを伝える

相手に感謝の気持ちを伝えることで、相手の気分や自分への印象が良くなります。

印象を良くすることは、コミュニケーションにおいて非常に重要です。

日頃から「ありがとう」を会話に盛り込み、コミュニケーション能力を鍛えましょう。

結論から話すことを意識する

結論から話すことで、相手はどのような話か把握できます。

もう一度聞き返される機会を減らす効果や、相手をイライラさせない効果があります。

時間に追われている中で、よくわからない話をダラダラとされるのを嫌う方は多いです。相手に配慮し、結論から話すことを意識してください。

例えを使って話す

具体的な例えを使って話すと、より相手に伝わりやすいです。その際には、

相手にとって身近ではないもので例えると、反対にわかりにくくなります。

最初は、具体的な例え話を思いつかないことも多いでしょう。日頃から周囲を観察することで、少しずつ例えのネタが見つかります。

話しのスピードや抑揚にも意識を向ける

話のスピードや抑揚は、コミュニケーションに大きな影響をもたらします。

話す順番や内容が正しくとも、話し方が悪ければ相手にきちんと伝わりません。

しかし、話しのスピードや抑揚に、自分だけで気をつけるのは難しいです。信頼できる相手からフィードバックをもらうと良いでしょう。

きちんとリアクションをとる

きちんとリアクションを取ることでも、コミュニケーション能力は鍛えられます。

「相手の印象をよくする」「聞いていることを伝える」といった、ビジネスコミュニケーションに大切なスキルのトレーニングになるためです。

相づちを打ったり、表情を話の内容にあわせて変えたりすると、相手は気分よく話せます。

相手の話をきちんと傾聴する

相手の話をきちんと傾聴せず、間違った受け止め方ばかりをしていると「話を聞いていない」「この人は信頼できない」と思われます。

周囲からの信頼を高めることも、ビジネスコミュニケーションを鍛える重要な目的です。

普段から相手の話をきちんと傾聴し、信頼を損ねない会話を行いましょう。

相手の気持ちに立って話す

相手の気持ちを察する能力は、コミュニケーションに役立ちます。

日頃から相手の気持ちを想像しつつ話すことで、コミュニケーション能力は鍛えられるでしょう。

また、相手の立場・状況を考慮して話すのも効果的です。「時間があるのか」「専門用語は分かるのか」といったことを考えて、話す内容を適宜工夫してみてください。

コミュニケーション能力を鍛える3つのメリット

ここまで、コミュニケーション能力の鍛え方を紹介してきました。

本章では、コミュニケーション能力を鍛えるメリットを紹介します。

- 仕事で成果を上げやすくなる

- 部下に適切な指示が出せるようになる

- 社内の人脈が広がりビジネスチャンスにつながる

把握することで、モチベーションが高まるでしょう。

仕事で成果を上げやすくなる

コミュニケーション能力を鍛えて得られるメリットとして、仕事で成果を上げやすくなる点があります。

認識のズレや情報伝達の抜けによるミスが減ったり、他の従業員の業務フォローをする体制が構築できたりするためです。

認識が食い違ったまま業務を進めトラブルに発展した経験のある方は少なくないでしょう。そのような事態を未然に防ぐためにも、コミュニケーション能力を鍛えることが大切です。

部下に適切な指示が出せるようになる

コミュニケーション能力を鍛えることで、「伝える力」や「傾聴力」が向上します。部下に正しい指示を出し、質問に適切に答えるには欠かせません。

反対に、伝える力や傾聴力が低いと、要領を得ない指示を出しや返答を行い、不信感を抱かれてしまいます。

コミュニケーション能力を鍛えて、部下から信頼される対応を身につけてください。

社内の人脈が広がりビジネスチャンスにつながる

社内の人脈が広がりビジネスチャンスにつながる点も、コミュニケーション能力を鍛えるメリットです。

例えば、難しい案件でも、社内の専門知識のある人に相談できれば、良い方法が見つかる可能性があります。

諦めていたチャンスが、コミュニケーション能力を鍛えることで掴めるようになるでしょう。

【まとめ】コミュニケーション能力はコミュトレで鍛えられる

本記事では、コミュニケーション能力を鍛える方法や、メリットについて紹介してきました。

コミュニケーション能力は、ビジネスにおいて非常に重要な能力です。

しかし、コミュニケーションが上手い人は、「そういう性格だから」と考え、鍛えていない方が多いです。

コミュトレにお越しになる方は、ほぼ100%「あの人は社交的で明るいし、頭の回転が速いから、コミュニケーションが上手いんですよね」とおっしゃいます。

この場でハッキリ言わせていただきたいのですが、

性格・センス・才能は98%「関係ない」です!

実際、過去コミュトレで正しいやり方とコツを学んだ方は、程度の差はあれどもほぼ全員「自信がついた」「人と話すのが楽しくなってきた」とおっしゃっていただいています。

この記事を読んで、コミュニケーション能力を鍛えよう!と思いたったら、ぜひお伝えした「知識・技能・考え方」を身につける努力をしてみてください。

その努力を重ねることで、必ずあなたの人生が好転し、仕事や人付き合いがより一層楽しくなります。

とはいえ、今の自分に必要な知識が載っている本や動画を探したり、継続的に練習に付き合ってくれる相手を探したり・・・というのは簡単ではないと思います。

そこで!そんなあなたに朗報です。

「コミュトレ」では、上記の知識・技能・態度全てを身につけ、あなたのコミュニケーション能力を最短ルートで向上させる環境を用意しています。

- 時間のムダなく能力を向上させたい

- 失敗しても良い環境で思い切り練習したい

- 尊敬しあえる仲間と一緒にスキルアップしたい

という方は、ぜひ一度無料セミナーにお越しください。

あなたの可能性を拓くキッカケになれば幸いです。

現在、1日先着50名限定で、

無料セミナーを開催しております。

好評のため、予約枠が埋まる可能性がございますので、ご興味のある方は、お早めにお申込みください。

建設的な意見の伝え方-–-1-1-420x280.png)